1. 基本データと被害の概要

広島への原子爆弾投下は、1945年8月6日午前8時15分(日本標準時)に実施されました。米軍のB-29爆撃機「エノラ・ゲイ」が、ウラン型核分裂爆弾である「リトルボーイ」を投下しました。爆心地は広島市中区大手町1丁目(旧島病院中庭付近)で、正確な座標は北緯34度23分40.5秒、東経132度27分17.3秒、爆発高度は地上600±15メートルでした。爆弾の威力はTNT換算で約15キロトン(推定16±2キロトン)に達しました。

当時の広島市の人口は、約34万3千人(民間人28万〜29万人、軍人4万3千人)と推定されています。他の情報源では約34万~35万人、または30万から42万人の市民が暮らす活気ある都市であったとされています。

原爆による即死者数は7万〜8万人とされ、1945年12月末までに約14万人(±1万人)が死亡したと推計されています。死者の約90%は民間人でした。負傷者数は約7万9千人でした。爆心地から1.2キロメートル以内では、その日のうちに約50%が死亡し、中心部に近いほどその割合は80~100%に達しました。

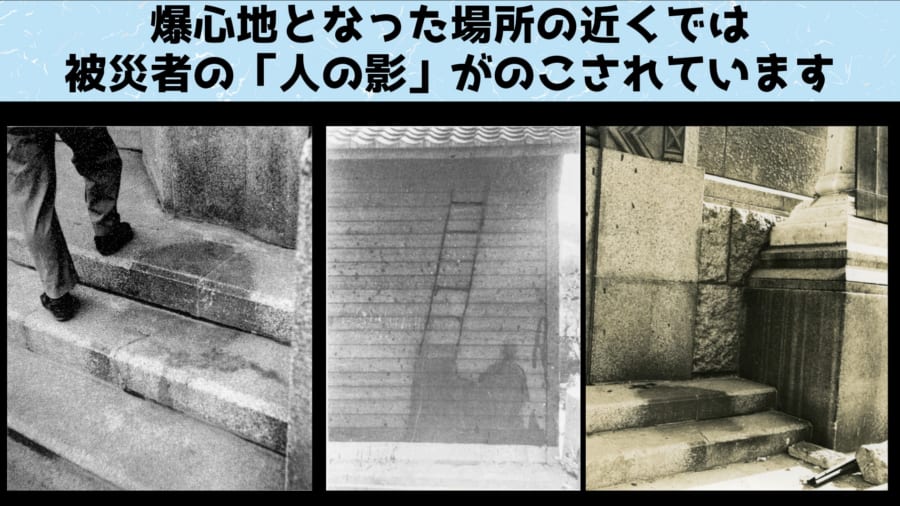

被害は熱線、爆風、放射線という「三重の被害」が特徴です。爆発時には直径数百メートルにも及ぶ火球が発生し、爆心地付近の地表温度は約3,000~4,000℃に達したと推定されています。この熱線により人々は瞬時に炭化し、石段や壁には人や物の「影」が焼き付けられました。最大風速440m/秒の強烈な爆風が、爆心地から半径約2キロメートル以内のほぼすべての建物を一瞬で倒壊または焼失させました。市内の約9万棟のうち6万棟(67%)が破壊・損傷し、4万8千棟が完全に破壊されました。約7万6千棟の建物のうち、92%が半壊または全焼以上の被害を受けました。市街地約2.6平方キロメートルが完全に破壊され、その範囲ではほぼ全員が即死するほどの威力でした。

※引用:https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/131543

2. 歴史的経緯と投下決定

原爆投下に至る経緯は、1945年7月26日に発表されたポツダム宣言に始まります。この宣言は日本に無条件降伏を要求し、応じない場合は「迅速かつ完全な壊滅」を予告しました。日本政府は明確な回答を示さず、ソ連を通じた和平交渉を試行していました。その後、1945年8月8日にはソ連が対日参戦しました。

原爆の目標選定においては、広島が軍事的意義と都市部の存在により主要目標に選ばれました。広島は、1589年の築城以来、特に明治維新以降、広島県庁や第5師団、第二総軍司令部が置かれ、日清・日露戦争を経て日本有数の派兵基地、兵站基地としての「軍都」の性格を強めていました。近隣の大久野島では秘密裏に毒ガスが製造されていた事実も、この軍事的役割を複雑化させます。しかし、「軍都」という呼称は、原爆の威力を最大限に示すのに理想的な「未使用の標的」であったという側面を強調し、精密なターゲティングという物語に沿わせるための戦略的な正当化でもありました。

原子爆弾開発の道は、1942年の米国における極秘プロジェクト「マンハッタン計画」の設立へとつながりました。フランクリン・ルーズベルト大統領の急死により、ハリー・S・トルーマンが、その存在すらほとんど知らされていなかった原爆計画と共に大統領職を継承しました。トルーマンは日記や書簡で、攻撃目標を「純粋な軍事拠点」に限定し、「女性や子供」を殺害することを避けたいという願望を表明していましたが、軍事的・政治的圧力は圧倒的でした。陸軍長官ヘンリー・スティムソンが議長を務める暫定委員会は、原爆使用をほぼ満場一致で勧告しました。

その論拠は多岐にわたりました。最も広く知られた公的な正当化は、原爆が日本本土への大規模な上陸作戦を防ぎ、数十万、あるいは100万人もの米兵の命を救うというものでした。当時の日本の指導部は無条件降伏を受け入れる姿勢を見せず、徹底抗戦の構えが米軍に戦争が最後の最後まで続くと確信させていました。また、公にはあまり語られませんでしたが、戦後の世界秩序を見据え、ソビエト連邦に対して米国の圧倒的な軍事力を誇示するという地政学的な意図も、重要な動機の一つであったと指摘されています。無人地帯で爆弾の威力を見せつける代替案は却下され、最終的に1945年7月25日に発令された指令書は、広島、小倉、新潟、長崎を潜在的目標とし、最初の爆弾を広島に投下することを命じました。

米国の視点からは、原爆投下は「戦争を早期終結させた」、「日米双方の命が救われた」 という物語として語られ、その結果として「人道的」であり、「アメリカの偉大さを示す物語」として人々の記憶に深く埋め込まれているとされています。

3. 政府・公的機関の資料

広島原爆に関する日本の公的機関の資料は多岐にわたります。

- 日本政府の公式記録:原爆投下後、日本政府は1945年8月10日の閣議で「新型爆弾対策委員会」を設置しました。同日、中立国スイスを通じて「人道に対する新たな犯罪」として米国に抗議しています。終戦は1945年8月10日の御前会議で降伏が決定され、8月15日の玉音放送で国民に知らされました。内閣記録の原本は国立公文書館に保管されています。

- 厚生労働省被爆者援護関連資料:被爆者の援護には「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」という法的枠組みがあります。被爆者の定義は、指定区域内での被爆、2週間以内の入市被爆、黒い雨被爆者を含むとされ。被爆者健康手帳による指定医療機関での無料医療が提供され、健康管理手当、医療特別手当、介護手当などの支援制度があります。2021年の法改正では黒い雨被爆者の認定範囲が拡大されました。2025年3月現在、被爆者健康手帳所持者数は99,130人です。

- 広島市・長崎市の公式資料:検察庁の即時報告では死者約1万人、負傷者14万〜15万人と報告されましたが、市の推計では直接・間接的な死者総数は23万7千人とされています。戦後の復興は、1949年8月6日に制定された「広島平和記念都市建設法」に基づいて体系的に進められました。この法律は、広島市を「恒久平和を誠実に実現しようとする理想の象徴」たる「平和記念都市」として再建することを目的としていました。年次平和記念式典や国際平和推進事業も行われています。

- 広島平和記念資料館資料:1955年に開館し、原爆被害の実相伝承と核兵器廃絶の推進を使命としています。被爆者証言、原爆資料、遺品、写真などの包括的コレクションを収蔵し、「平和データベース」としてデジタルアーカイブ化しています。2023年度には過去最多の約176万人が入館しました。

- 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館:2002年に開館したこの施設は、被爆者証言と手記の収集・保存を主要な事業としています。2012年3月末時点で132,971編の体験記が収集されています。

- 米国側の公文書:米国国立公文書館には、原爆投下後の広島の写真やフィルム、ルイス・アルヴァレスの手紙など、公式記録が含まれます。トルーマン図書館には、原爆投下の決定に関する文書や記録が保管されています。マンハッタン計画ウェブサイトは、原爆の仕様や即時効果、長期的な影響に関する詳細情報を提供しています。

4. 被爆者の証言・体験記

原爆の非人道性を伝える上で、被爆者自身の体験記や証言は極めて重要な一次資料です。

- 主要な証言収集機関:

- 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館は、被爆者やその遺族が執筆した被爆体験記や追悼記を収集・整理・公開しています。2012年3月末時点で132,971編の体験記が収集されています。

- 広島平和記念資料館は、1986年度から「ヒロシマの証言」映像証言プロジェクトを開始し、現在では広島・長崎両館で600名以上の被爆者の証言映像が永久保存されています。館内や平和データベースで視聴可能で、英語字幕付きのものも多いです。

- 平和文化センターや広島大学平和センターなどの大学研究機関も口述歴史プロジェクトを進めています。

- 主要な証言集:

- 1981年刊行の「紙碑」は、原爆養護ホーム入所者72名の証言集です。

- 1951年刊行の長田新教授編集による「原爆の子」は、105名の子どもの証言を収録しています。

- 広島市も早くから体験記の収集に取り組み、1950年には公募で集まった作品の中から18編を冊子『原爆体験記』として刊行しています。

- 厚生省(当時)は1995年に全国の被爆者手帳所持者から体験記を募り、「被爆体験記集(黒本)」として約5,800編の体験記を取りまとめました。これは国立広島・長崎原爆死没者追悼平和祈念館で閲覧可能です。

- 爆心地近くで被爆した幼少期の体験を記した瀧口秀隆「原爆の熱線に焼かれて」、幼少期に爆心地近くで被爆し家族や友人を失った小田直子(当時13歳)の体験記、家で被爆し家族の安否確認や避難の様子を記した三好妙子(当時9歳)の体験記 など、多数の具体的な体験記が公開されています。

- 原爆投下直後の広島市内を記録した医師の橋爪一郎による日記『広島日記』や、中沢啓治の漫画『はだしのゲン』も代表的な被爆体験を綴った作品です。

- 証言の分類:証言は、爆心地からの距離別(0-1km、1-2km、2-5km、5km以遠)、年齢別(児童、学生、成人、高齢者)、職業別(学生、勤労者、医療従事者、救護活動者、住民)、医療関係者証言などに分類され、分析されています。

- 継承への取り組み:被爆者の平均年齢が85歳を超え、直接体験を語れる人が減少しているため、被爆者の体験を次世代が語り継ぐ「A-bomb Legacy Successors(被爆体験伝承者)」の養成が進められています。これは、被爆していない人々が被爆者から直接聞き取りを行い、その物語を語り継ぐプログラムです。

5. 医学的・科学的データと研究

原子爆弾の大きな特徴は、通常の爆弾では発生しない大量の放射線が放出され、それによって人体に深刻な障害が及ぼされることです。

- 放射線の影響:放射線は人体の奥深くまで入り込み、細胞を破壊し、血液を変質させ、骨髄などの造血機能を破壊し、肺や肝臓などの内臓を侵すといった深刻な障害を引き起こしました。爆発後1分以内に放射された初期放射線によって、爆心地から約1キロメートル以内にいた人は致命的な影響を受け、その多くは数日のうちに死亡しました。外傷が全くなく無傷と思われた人でも、被爆後、月日が経過してから発病し死亡する例が多くありました。原爆は爆発後、長時間にわたって残留放射線を地上に残しました。このため、肉親などを捜して被爆後に入市した人たちの中にも、直接被爆した人と同じように発病したり、死亡する人がいました。

- 急性障害:被爆直後から短期間に現れた症状は「急性障害」と呼ばれ、吐き気、食欲不振、下痢、頭痛、不眠、脱毛、倦怠感、吐血、血尿、血便、皮膚の出血斑点、発熱、口内炎、白血球・赤血球の減少、月経異常など、さまざまな症状を示しました。

- 主要研究機関と長期調査:

- 1947年に日米共同の調査機関として設立された原子爆弾傷害委員会(ABCC)は、1975年に日米共同出資の財団法人放射線影響研究所(RERF)に改組され、現在に至るまで被爆者の健康状態に関する世界で最も大規模かつ長期的な疫学調査(寿命調査、成人健康調査など)を続けています。

- RERFの「寿命調査(Life Span Study)」は、12万人(被爆者9万4千人、非被爆者2万7千人)を対象に1950年から70年以上継続されています。主要な知見として、放射線起因がん約1,900例(2000年まで)、白血病死亡の約50%が放射線起因、固形がんの約10%が放射線起因であり、線形線量反応関係があり閾値がないことが示されています。また、1グレイ被曝時に白血病死亡リスクが約5倍に増加することや、がん全体の発症率が約1.5倍に増加することなどが明らかにされています。

- 広島大学原爆放射線医科学研究所は、1961年に設立されゲノム障害・放射線医学研究を進め、1973年に米国から返還された被爆者の病理組織標本を所蔵し、「被爆者スライド標本データベース」として公開しています。

- 長崎大学原爆後障害医療研究所は、被爆者健康データベースを維持しています。

- 放射線量測定・線量評価:2002年開発の包括的線量評価システム「DS02システム」が用いられ、建材・土壌の放射化分析による物理的線量測定や、被爆者リンパ球の染色体異常分析による生物学的線量測定が行われています。主要放射線成分はガンマ線(90%)と中性子(10%)です。

- 健康影響研究:がん研究では、線形線量反応関係、潜伏期間、年齢・性別による感受性差が確認されています。遺伝的影響については、第二世代約7万7千人の調査では、がん、先天性異常、染色体異常の発生率において、対照群と比較して統計的に有意な増加は認められていません。しかし、被爆二世は絶え間ない健康への不安と社会的スティグマの遺産と共に生きており、主観的な健康感は低いことが示されています。非がん影響としては、心血管疾患、白内障、免疫機能異常の線量反応関係が確認されています。

- 黒い雨:爆発によって生じた巨大なキノコ雲は、塵、瓦礫、そして放射性降下物を大量に含み、粘り気のある黒い放射能の雨として広範囲に降り注ぎました。これにより、直接爆発に晒されなかった人々も被曝し、汚染された井戸水を飲んだり、汚染された野菜を食べたりすることで、内部被曝を引き起こしました。2021年の広島高裁判決は、国の指定地域外であっても黒い雨による内部被曝の健康被害の可能性を認め、被爆者認定に特定の疾病罹患を要件としないという歴史的な判断を下しました。

6. 学術研究

広島原爆に関する学術研究は多岐にわたる分野で行われています。

- 主要研究機関:広島大学原爆放射線医科学研究所は放射線生物学・医学研究を、長崎大学原爆後障害医療研究所は原爆医学研究を、理化学研究所は戦時中の日本の原爆研究(仁科プロジェクト)資料保存を、広島平和研究所は平和・紛争研究を行っています。

- 学術分野別研究:

- 歴史学研究:日本の戦時中原爆開発(二号研究、F研究)や、投下決定過程の分析が進められています。

- 平和学研究:日本平和学会(1973年設立)が核軍縮・平和教育研究を行っています。

- 社会学研究:被爆者研究、社会復興、差別・偏見、集合的記憶に関する研究が進められています。

- 国際関係学研究:原爆外交、日米関係、核不拡散に関する研究が行われています。

- 教育学研究:平和教育カリキュラム、歴史教育、博物館教育が研究対象となっています。

- 人類学研究:文化的記憶、儀式・慰霊、トラウマ研究が行われています。

- 主要学術誌:「平和研究」(日本平和学会機関誌)、「広島平和研究」(広島平和研究所刊行)、各大学研究紀要などで研究成果が発表されています。

7. 文学・芸術作品

広島原爆は、その悲劇性から多様な文学・芸術作品の題材となり、被爆の実相を伝える上で重要な役割を果たしています。

- 原爆文学主要作品:

- 大田洋子は被爆直後の広島を描いた「海底のような光」(1945年8月30日、朝日新聞掲載)や「屍の街」を著しました。

- 原民喜は被爆直後の体験を基にした「夏の花」(1945年)や「鎮魂歌」を残しました。

- 井伏鱒二の「黒い雨」(1966年)は、実在の被爆者の日記を基にした静かでドキュメンタリー風の小説で、進行する放射線障害の恐怖が描かれています。

- 林京子の「祭りの場」(1975年、芥川賞受賞)や、阿川弘之の「8月6日」も代表的な作品です。

- 原爆詩・短歌・俳句:

- 被爆者詩人である栗原貞子の詩集は占領期検閲を受けました。

- 峠三吉は「覚書」(1945年)や「原爆詩集」(1951年)を著しました。

- 1952年には「詩集 原子雲の下より」が刊行され、平和記念資料館には2,000点を超える原爆関連詩歌が収蔵されています。

- 美術・視覚芸術:

- 「原爆の絵運動」は、1974-1975年にNHKが募集した被爆者描画プロジェクトで、2,000点を超える絵が集まり、被爆の惨状を視覚的に伝えています。これらの絵は、市民の手による貴重な記録です。

- 丸木位里・俊夫妻による「原爆の図」15部作(1950-1982年)は記念碑的な芸術作品で、広島の地獄絵図を描き出しています。このシリーズは、被爆者が受けた差別や、アメリカ人捕虜も犠牲者であった事実など、複雑な現実を描くことで、単純な国家的物語に挑戦しています。丸木夫妻の作品は原爆の図丸木美術館に収蔵されています。

- 中沢啓治の半自伝的漫画「はだしのゲン」(1973-1985年)は、原爆の恐怖を容赦なく描くと同時に、日本の軍国主義も批判しており、多言語に翻訳され、平和教育の教材としても使用されています。

- 映画・記録映画:

- 関川秀雄監督の「ひろしま」(1953年)、今井正・青山通監督の「原爆の図」(1952年)、今村昌平監督、井伏鱒二原作の「黒い雨」(1989年) などが制作されました。

- 初期の記録映画は、1945-1946年に日本映画社が撮影しましたが、GHQによる没収後、長期間秘匿されました。

- 児童文学・教育教材:丸木俊の絵本「ひろしまのピカ」、吉永小百合編集の「ヒロシマの風」、平和学習漫画「日本の歴史」第15巻などの教育漫画があります。

8. 平和教育・記念事業

広島市では、被爆の記憶を継承し、核兵器のない世界の実現を目指すための平和教育と記念事業が体系的に行われています。

- 学校平和教育制度:文部科学省の学習指導要領により、「世界平和と人類の福祉」教育が義務化されています。日本国憲法第9条に基づく平和主義教育として、国語、社会、道徳、総合的な学習の時間で科目横断的な学習が推進されています。児童生徒の発達段階に応じた平和教育プログラムや、被爆体験を聴く会などが各学校で開催されています。

- 公式教育教材:平和記念資料館は、小学校高学年・中高校生用の「学習ハンドブック」や見学前後の学習活動用の「平和学習ワークブック」、記念碑・史跡の詳細ガイド「平和記念公園めぐり」、小学校低学年用の「はじめてのヒロシマ」などを発行しています。また、「ひろしま平和ノート」などの教材も提供されています。

- 年次記念行事:毎年8月6日午前8時15分に平和記念公園で平和記念式典が開催されます。広島市長による平和宣言は1947年以来毎年行われ、被爆者の思いと核廃絶への決意が綴られています。子ども平和サミットでは学生代表による平和への誓いが発表され、式典には約7,000名が参加します。

- 国際平和活動:広島と長崎の市長が主導する平和首長会議(Mayors for Peace)は、166か国・地域8,459都市が参加する世界的なネットワークに成長しています。これは「都市レベルの外交」というユニークな形態を代表し、当初「2020ビジョン」として設定された目標年までに核兵器廃絶を目指しています。姉妹都市交流やユネスコとの協力による国際平和教育イニシアティブも推進され、多言語での平和教育資料も提供されています。

- 小・中・高校生による継承と発信:小学6年生が平和について意見発表を行い「平和への誓い」を作成する「こどもピースサミット」や、8月6日に広島国際会議場で開催される「ひろしま子ども平和の集い」などが行われています。中学生による「伝えるHiroshimaプロジェクト」では、平和学習を通じて英語のメッセージを作成し、各国駐日大使や海外の参列者に伝えます。

- デジタル教材:被爆者の証言や被災物の3D資料を公開する「ヒロシマ・アーカイブ」 や、広島平和メディアセンターの平和記事データベースなどがあります。2020年代にはVR技術を用いた被爆体験の再現コンテンツも開発されつつあります。

9. 遺族・被爆者団体の活動

被爆者とその遺族は、核兵器廃絶と被爆者援護を求める活動を精力的に行っています。

- 主要被爆者組織:

- 日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は1956年に設立された全国組織で、核兵器廃絶運動、国家補償要求、被爆者援護を主要活動としています。2024年には、核兵器のない世界の実現への証言活動が評価され、ノーベル平和賞を受賞しました。日本被団協は36都道府県組織から構成されていますが、被爆者の高齢化により結成時の47組織から減少しています。

- 広島県被爆者団体協議会は1956年5月に設立されましたが、1964年にイデオロギー対立により、箕牧理事長系(社会党系、約2万人)と佐久間理事長系(共産党系、約3千人)の同名2組織に分裂しました。両協議会を含む7組織が連携する「広島被爆者7団体」という体制も存在します。

- 平和運動組織:1961-1965年の間に原水協・原水禁・核禁会議の三分裂が起こり、1977年の統一集会など統合への努力も行われましたが、現在も組織は分裂したまま特定の課題で協力しています。

- 在日コリアン被爆者組織:在日コリアン被爆者は非日本人被爆者の中で最大の集団で、推定2万から3万人の朝鮮人が広島におり、多くは日本の植民地支配下で強制連行された労働者や徴用工でした。彼らの苦しみは、日本での差別に加え、分断された朝鮮半島への帰国後も被爆者であることを隠して生きるなど、深刻でした。日本政府からの承認と補償を求める彼らの闘いは、長く困難な法的闘争となり、1976年には被爆者健康手帳の発行権利を獲得しました。韓国原爆被害者対策特別委員会は広島被爆者7団体の一つです。

- 法的闘争・補償運動:被爆者は原爆症認定や補償を求めて法的闘争を続けてきました。2003-2010年の原爆症認定集団訴訟では、17地裁306名の原告が91%の勝訴率を達成し、認定基準緩和や医療必要性基準改善といった法的成果を得ました。2013-2022年には「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」が5地裁で継続されました。

- 組織記録・刊行物:日本被団協は月刊誌「被団協」を1979年から発行し、2020年に500号に達しました。「日本被団協50年史」(2009年5月刊行)や「原爆と人間パネル」(1997年日英40枚組展示パネル)なども発行されています。各県組織も「東友会」「東友」などの定期刊行物を出しています。

- 遺骨の特定と返還:平和記念公園の原爆供養塔には、約7万体もの身元不明の遺骨が安置されていると言われています。日本政府は原爆犠牲者の遺骨を戦没者遺骨収集の「支援対象にはならない」との見解を示していますが、中国新聞の「ヒロシマの空白」取材班は、被爆手記や証言集などを活用して、鍛治山はる/梶山ハルさんや麓仁和子さんなどの遺骨の身元特定と遺族への返還に貢献しました。

10. 建物・施設の被害記録と復興

広島市は原爆により壊滅的な被害を受けましたが、迅速な復旧と、平和を象徴する都市としての再建が進められました。

- 被害規模詳細:

- 建物被害は甚大で、市内の約9万棟中6万棟(67%)が破壊・損傷しました。特に市内4万8千棟が完全に破壊され、約7万6千棟の92%が半壊半焼以上の被害を受けました。

- 爆心地から約1.6km以内では建物が完全に破壊されました。市内の建物の約70%が倒壊または焼失し、被爆前の76,327戸の建物のうち51,787戸以上が全壊または全焼しました。

- インフラ被害:上水道は配水管7万か所が破損し、外郭地区の復旧に9か月を要しましたが、給水は被爆当日中に継続されました。電力は送配電設備が大破しましたが、生存地区は24時間以内に復旧しました。通信システムは80%損傷し、8月15日まで不通でした。50橋以上の橋梁のうち半数以上が破壊されました。交通網では、山陽本線が2日後に復旧し、市内電車(広島電鉄)も原爆投下のわずか3日後(8月9日)には一部区間で運行を再開しました。

- 原爆遺跡保存:

- 爆心地近くにありながら奇跡的に倒壊を免れた旧広島県産業奨励館の残骸は、「原爆ドーム」として知られ、1966年に永久保存が決定され、1996年にはユネスコ世界遺産に登録されました。建物は被爆直後の状態を維持するため、定期的に最小限の補強工事が行われています。

- 爆心地から5km以内に86棟の被爆建物が確認されており(2022年現在)、6橋の被爆橋梁、58か所160本の被爆樹木も保存されています。現在も運行中の被爆電車もあります。

- 復興計画・都市計画:

- 原爆投下からわずか4年後の1949年8月6日には、「広島平和記念都市建設法」が制定・施行されました。これは、広島市を「恒久平和を誠実に実現しようとする理想の象徴」たる「平和記念都市」として再建することを目的に制定された日本初の特別法でした。

- この法律に基づき、1950年には建築家・丹下健三の設計による「平和記念都市建設計画」が策定されました。元安川沿いの中島地区(爆心地付近)を平和記念公園として整備し、記念館や慰霊碑を建設することが決まりました。

- 平和記念公園は12万2千平方メートルを占め、旧繁華街跡地が公共空間として再編されました。土地区画整理による系統的な土地再配分や、100メートル幅の平和大通りといった防災的都市計画が進められました。

- 被爆直後から市民たちは不屈の意志で復興に立ち上がり、焼け野原に咲いたカンナの花は「復興のシンボル」となりました。学校施設は壊滅したため、青空教室で授業が行われることもありました。

- 国内外からの支援:廃墟となった広島には、日本全国および海外から物資・人的支援が寄せられました。米国人平和運動家フロイド・シュモー氏が「広島の家」を多数建設し孤児救済に貢献した事例や、海外在住の日系人・外国人からの義援金が平和大通りの街路樹整備などに活用された事例があります。世界各地のキリスト教団体や慈善組織も広島の医療復興を支援し、被爆少女たちの米国でのケロイド治療といった国際的救援も行われました。

11. 国際的な議論・反応と国際法

広島への原爆投下は、国際的な議論と核兵器をめぐる法や政策に大きな影響を与えてきました。

- 国際世論の変化:2015年の米国世論調査では、若年層(18-29歳)の47%が原爆投下を「正当」とみなすという結果が出ました。欧米訪問者からは民間人被害への驚きと罪悪感が示され、アジア諸国では地政学的緊張との関連付けがなされるなど、地域によって多様な反応が見られます。国際認識は「戦争終結」から「人道的惨事」への転換が進んでいます。

- 核兵器禁止条約と日本:

- 核兵器禁止条約(TPNW)は、2017年に国連で122か国の支持を得て採択され、2021年に発効しました。この条約の前文には「ヒバクシャ」が明記されています。

- 日本政府は「核の傘」依存を理由に条約に不参加の立場を取り、「橋渡し」役を自任しています。しかし、広島・長崎の被爆者や市民団体は条約への参加と核廃絶を強く求め続けています。

- 国際司法裁判所(ICJ)「核兵器の威嚇または使用の合法性」勧告的意見:

- 1996年、ICJは国連総会からの諮問に対し、核兵器の威嚇または使用は「一般的には」国際人道法に違反するであろうとの勧告的意見を提示しました。

- この意見は、1963年の東京地方裁判所による「原爆判決(シモダ・ケース)」が、原爆投下は国際法に違反すると判断した論点(「軍事目標主義(区別原則)」と「不必要な苦痛を与える兵器の使用禁止」)を踏襲しています。

- ICJは、核兵器がもたらす「非人道性」と「残虐性」を認識しつつも、「国の生存そのものがかかっているような自衛の極端な状況において核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについて、裁判所は確定的に結論することができない」という留保をつけました。この「例外」の存在は、国際人道法の適用において論理的矛盾を抱えるとの指摘もあります。

- しかし、ICJは同時に、「厳格かつ実効的な国際管理の下における全面核軍縮に向けての交渉を、誠実に実施し及び完結させる義務が存在する」と述べ、すべての国に全面核軍縮を達成する義務があることを認めました。

- 国際平和運動:

- 核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)は、2017年にノーベル平和賞を受賞しました。ピースボートのICANオペレーションや、川崎哲がICANの議長を務めるなど、日本からの貢献も大きいとされています。

- 「ヒバクシャ国際署名」は1,050万筆を収集し、2019年に国連に提出されました。

- 広島と長崎の市長が主導する平和首長会議は、日本主導の国際自治体ネットワークです。

- 外交・政策への影響:

- 日本は国連総会で年次核軍縮決議を提出しています。

- G7サミットは核軍縮をテーマに日本で開催されることがあります。2023年5月には広島市で開催され、各国首脳が広島平和記念資料館を訪問し、被爆者と面会しました。サミットでは「広島ビジョン」と題する核軍縮に関する首脳文書が発表されましたが、核抑止の必要性も言及され賛否両論を呼びました。

- 日本の政策には、道徳的リーダーシップと米国の「核の傘」という同盟義務の間の矛盾が存在します。ウクライナでの戦争とロシアによる核の威嚇は、核兵器使用の脅威を再び高め、広島のメッセージに新たな緊急性を与えています。